都市快报:43岁杭州商人在非洲突发凶疾,每耽误1小时死亡风险增加1%!他赌上性命做了一个自救决定,结果…

43岁的俞先生是杭州人,长期只身在非洲加纳经商,家人均在国内。当地时间9月24日,俞先生餐后突发前胸部撕裂样疼痛,伴背部剧烈疼痛及全身大汗,立即前往加纳当地医院就诊。

43岁的俞先生是杭州人,长期只身在非洲加纳经商,家人均在国内。当地时间9月24日,俞先生餐后突发前胸部撕裂样疼痛,伴背部剧烈疼痛及全身大汗,立即前往加纳当地医院就诊。

0ml、50ml、100ml、1500ml……随着尿量的不断攀升,老陆的肾功能正逐渐恢复。 一场从西非疟疾肆虐的工地到国内隔离病房,跨越国界、历时三周的生命救援,终于迎来胜利曙光。 这一切,还要从前不久在西非务工的老陆不幸感染恶性疟疾说起……

“以为是腰椎间盘突出,针灸按摩都试过了,疼得连觉都睡不好……”近日,40岁的杭州白领王女士由于常年久坐办公室,被臀部酸胀和放射痛折磨了3年多,辗转多家医院治疗无果,直到走进浙江大学医学院附属邵逸夫医院疼痛科门诊,才找到“真凶”。

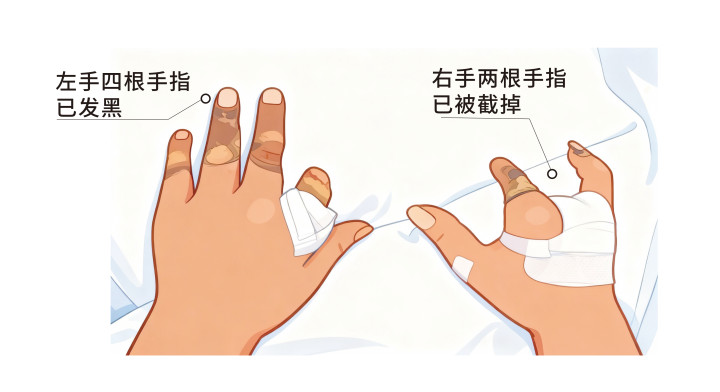

阳光穿透玻璃窗,洒进浙大邵逸夫医院大运河院区骨科病房。61岁的陈建国躺在病床上,盯着自己残缺的双脚发呆。他下意识缩了缩脚——那里本该有灵活的骨节,如今只剩光秃秃、微微膨起的脚掌。护士推着治疗车进来时,他慌忙用被子盖住下半身。

医生,我还能有自己的孩子吗?”28岁的小吴(化名)坐在浙江大学医学院附属邵逸夫医院(以下简称“浙大邵逸夫医院”)张松英教授的诊室里询问。 谁能想到,这个曾自然怀孕过的姑娘,会在求子路上屡屡受挫。此前,小吴因宫外孕切除了输卵管,失去了自然受孕的可能,试管婴儿便成了她实现母亲梦的唯一希望,但前两次尝试均以失败告终。 这一次,张松英教授团队通过个性化调整,让她的求子之路迎来了转机。

“骨02”代表了一种理念的转变,它可能会深刻地影响未来骨科手术的范式,即从“机械固定”时代迈向“生物愈合”时代。